第20回 それはそれは純粋に。

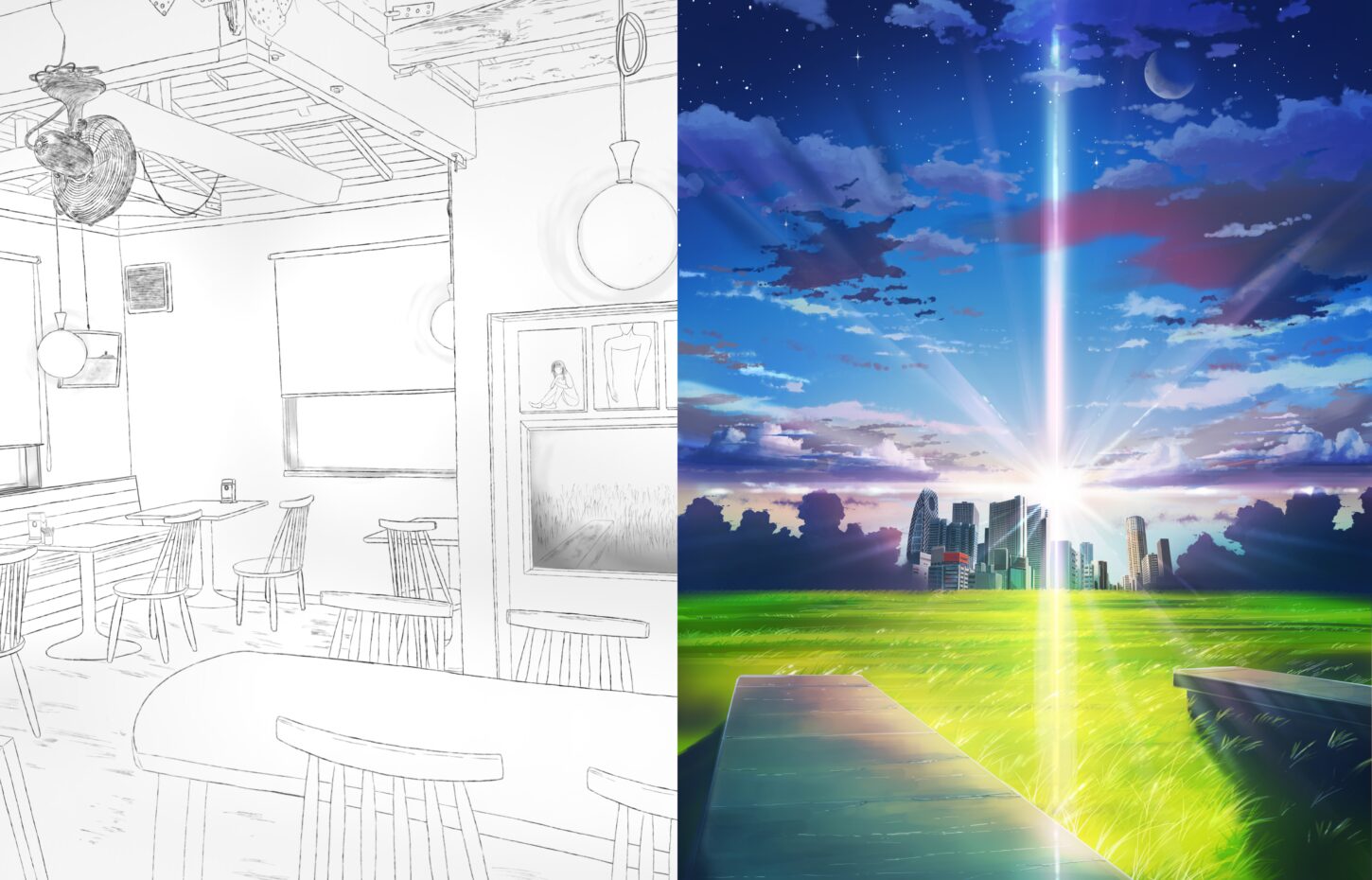

「れもんいろ」 風見 純

1

桜は散っても寒い夜だった。このまま青く凍結して、保存されればいいと思った。

ひなたさんは不快に思ったろうに、わたしが洗い忘れていた一枚のお皿を片づけて帰っていった。明日連絡してみるから、とだけ言い残して。少し前までなら、きっと腹を立てて突っかかってきただろう。

シンクの下のダストボックスに、しなびた果物を放りこむ。汁が手について、キッチンペーパーで痛いほどこすった。

ほんものよりも涙もろくしてしまうあの人の写真は、素材を殺めはしない。腐ったレモン果汁、とか。凶相をごまかすカラーコンタクト、とか。とは、違う。

そんなの、ひなたさんが撮るならただでいい、いくらでも出すからうちで撮ってくれ、と、みんな言うに決まっている。そしておそらくすべての被写体が、人間である以上、彼女に恋をする。写されることを生業とする人の本能。そのまま残すわけでも飾りたてるわけでもなく、要するに誇張のない嘘だ。

嘘、は、否定、ではない。だから、あれが。

あなたはわたしに欠けているものを持っているので、わたしはあなたがうらやましいです。

という意味であってもいい。

スマホを取り出し、淳とのトーク画面を開いた。

【今から行っていい?】と送ると、すぐに既読がつく。

【構わないけど、もう消灯だし、どうやって来るつもり?】

残像がさらにかすれることなく、それどころかくっきりと形をなすために、わたしがずっと抱きついていたつもりだった。この手で霞を吸いあげれば、それはそれは純粋に、あの黒い頬に口づけられるのだろうと。

わたしにすがっていたはずなのに圧倒的な運命をたどっているひなたさんを見て、明確に憤りを覚えた。あんなものは、かけがえがある。お互いに掃いて捨てるほどのほかの選択肢を持っていながら、透明な壁を挟んで進みも退きもせず向かい合っている。

だから水をさしたくなったのだ。たとえいま予定調和な選択をしようと、いずれまたすれ違ってしまうように。

©︎Nanako Otake / Studio AOIKARA