第11回 みずみずしく。

「これ何?」

「元気出ますよ」

「よくわかんないけどありがと」

ストローで勢いよく吸い上げた葉山香凜が顔を上げる。目には薄い膜が張っていた。

「酸っぱすぎない?」

「残せばよかったのに」

「悔しいんだもん」

うあー、と言ってテーブルに伏せる葉山香凜の手からグラスを引き抜く。奥から戻ってくるなり雪野啓斗たちに捕まっていたひなたさんと目が合った。空になったグラスを一瞥して、厨房に入っていく。

「先輩が引退するとき、寄せ書きに快斗がなんて書いたか覚えてるでしょ?」

「うん」

はっきりしてるところが憧れですって。葉山香凜はそう言うと、突っ伏したまま窓の外を見た。

「わたしもかっこいいなって思ってるんですよ。香凜さんのそういうとこ。でもいまの先輩、けっこう陰湿じゃないですか」

葉山香凜は何も言わず、舞い降りる雪の粒の間を眺めている。

「それじゃあ、快斗のことも優先できてないと思うけど」

顔を上げてちらちらと逸らしながら、葉山香凜は時間をかけてわたしと目を合わせた。

「意味不明だけど、正論を言われてるのはわかる。純さぁ、私にだけ厳しくない? 真奈とか啓斗には、ちょーやさしいのに」

枝毛。彼女にはそれを迷わず探し当て、指先でくるくると巻く癖がある。

「言ったでしょ。わたしも香凜さんのはっきりしてるところが好きだって」

ほんとは先輩みたいになりたいんです、と照れたように言ってやると、葉山香凜はぱっと目を開いた。

「何それかわいい」

となりに来た葉山香凜に、うちの子になりなよ、と髪をわしゃわしゃにされる。

横目で雨谷真奈のほうを見ると、雪野快斗が数学の参考書をひらいて話しかけていた。葉山香凜の手が止まるから、顔を上げてほっぺたを突っつく。

「どうします?」

「……明日話す」

こっちだって真奈が可愛くてしょーがないの、結局。そう言って、葉山香凜はまた頬杖をついた。

ひなたさんが新しいグラスを持って戻ってくる。レモンのかけらのおまけつきらしい。

「快斗が弁当箱洗ったから返すって言ってたよ」

そう言うひなたさんの向こうに、もう声をかけていいものだと思って歩いてくるのであろう雪野快斗が見えた。葉山香凜が騒がしく腕をばしばし叩いてくるから、混ぜていたアイスティーが木目にはねた。

ここのところ、ひなたさんは見守るような表情をする。深い水の上では、身体を浮かせて漂うのが最も安全だろう。記憶のなかを泳ぐよりも。

ひなたさんの横で立ち止まった雪野快斗が葉山香凜に紙袋を差し出すのを、誰もが横目で見ていた。

「葉山先輩、これありがとうございました」

卵焼きうまかったっす、と涼しい顔で伝えると同時に、ポケットから滑り出した手がキューブ状のチョコレートをつまみ出した。並べられた言い訳の甲斐もなく落ちたレシートがひなたさんの足元に舞い降り、からかう声がきんと響いた。

「そろそろでしょ。帰ろっか」

時計の針が六時をさすのを見て立ち上がる。

「ジュン、うちで飯食おう。オレらに数学聞きたい奴も結構いるっぽいし」

照れ隠しだろうか。彼はいつにも増して早口だった。おなじ教室に入れられて以来、耳障りなその名前に、彼のなかのわたしのあってほしい姿をみている。知り合ってすぐにつけられたあだ名はどうも強引な気がして、普段なら尻込みしてしまうだろう。

「朝用意してきちゃったんだ。わたしん家来なよ」

「あぁ、わかった」

「え、いいな」と遠くでつぶやく声もこぼさず捕まえる。

「いいよ、みんな来てよ」

コートを着てから、グラスを持って立ち上がった。あとずさりして道をあける集団に眉尻を下げる。そんなふうに扱ったってわたしは特別を与えないし、忌まれても面倒をかけたりはしないよ。

「真奈、漸化式のやつやった?」

「いま途中だけど、もうちょっとでできるよ」

ふにゃっといっそう目尻を落とす雨谷真奈の頭に、二度触れる。

「真奈も来る?」

「えっ、いいの……?」

「何それ、あたりまえでしょ」

わたしはしゃがんで、頷いた彼女の手に、三十/七十のグラスを渡した。

「すっぱい?」

「ううん、ちょうどいい」

雨谷真奈は、ありがとう、と、長いつやつやの黒髪を揺らしてストローをくわえた。

どうかそのままでいてくれないだろうか。自分を不運とみなすことも、誰かの不実を悟ることも、他人の身体を知ることもなく、黒い髪のままでいてくれないだろうか。ひとつでも狂えば、今度はそれが反対向きの糧となって、彼女のなかに暗い歴史を積み上げるように思えた。

「行こう」

小ぶりな手が氷だけになったグラスを下ろすのが見えたから、歩きだしてドアに手をかけた。ごちそうさまでしたー、という声が、後ろでいくつも飛び交う。振り返るのが面倒で、カウンターから出てきたひなたさんの顔は見なかった。

その容姿だけでひなたさんが持ち上げられたと思うには、自分を極めて主知的であると過信するほかないだろう。感傷は理性を乗り越えていってしまうから、琴線に触れられるのが怖いのだ。ほんとうはもう、いつか喰われるとわかっているというのに。

背中越しに聞こえてくるやかましい笑い声と、指に残ったレモンの匂い。雪に突っこんで冷凍してもいずれはみずみずしく。

拘泥。

ありえないな。ひなたさんだけがわたしと同じ彩度の景色を知っている。ただ、それだけのこと。

ねっとりと半透明の何かが喉の奥ににじんだ。わたしは雪と真逆の色をした空を仰ぎ、蘇る淳の声を、灰色の息に変えた。

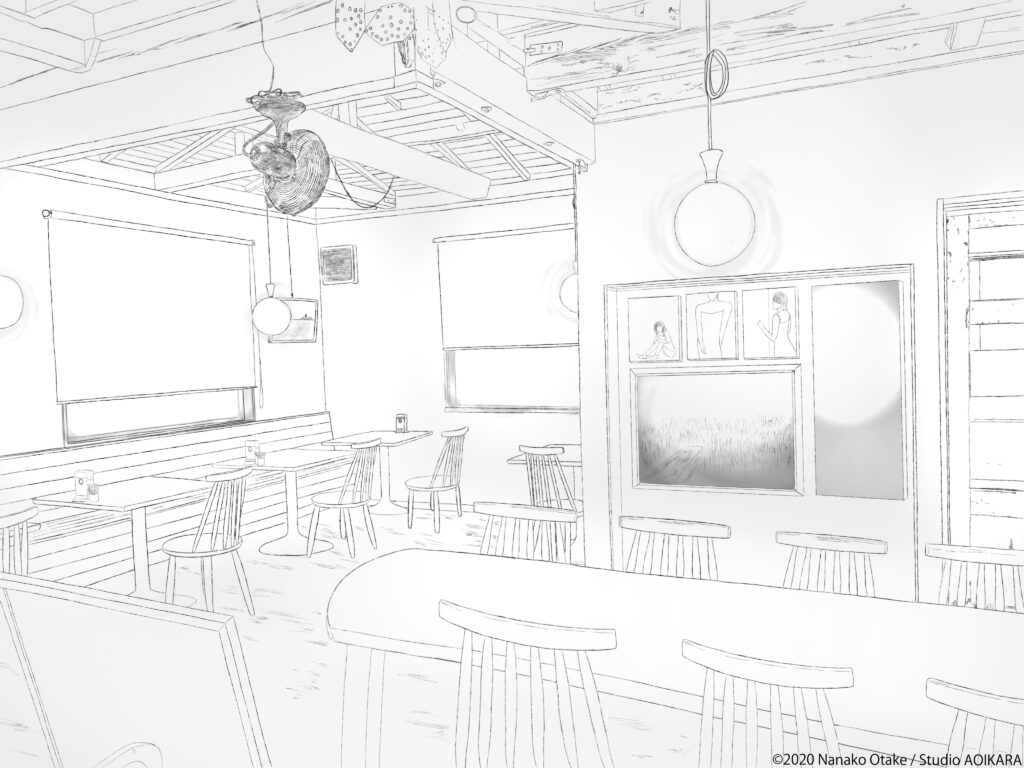

©︎Nanako Otake / Studio AOIKARA