第4回 たしかに。

3

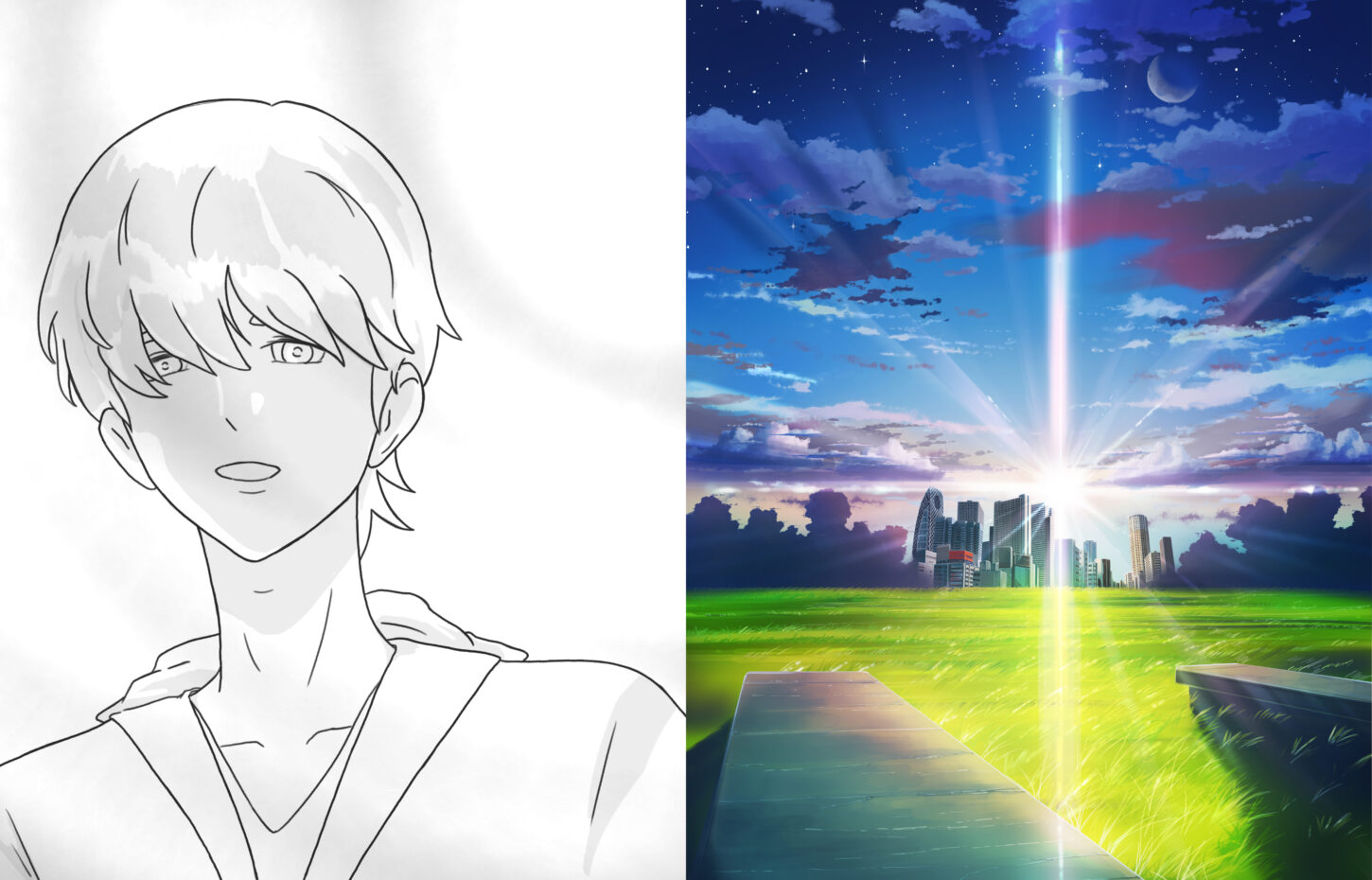

ざざっ、ざざっ、と足を地面に引っ掛ける音が染みてくる。光のいたずらが「彼」に女の子の形を結ぶ瞬間は、気抜けするほどあっけなかった。

小さく首を縦に振ったものの、まだそこまで風とおしはよくなくって。

奥行きのある沈黙を分かちあったあと、突然星まで届きそうにのびをしてから気まぐれに駆けだしたその子を追っかけて、あたしもとなりのブランコに腰掛けた。

無機質な明かりをななめに受けて、横顔が浮かび上がる。二本の鎖が歯ぎしりをして、砂を蹴って、フードが羽根のようにふっと浮いて——

「……女?」

あたしが瞬いている間に、その子は舞った。

大きく弧線を描く。ざくっと砂煙が夜に吸われて、その子が振り向いた。だけど。脚を肩幅にひらいてポケットに手を突っこむ少し猫背な立ち姿を見て、あ、と生まれる焦り。

長いまつげの列が持ち上がり、まっすぐなまなざしに直に刺される。外側は女の子だった。ショートのソフトウルフと美少年の見本みたいな顔立ちからは判別しにくいけど、締まったふくらはぎを包む色白の肌はやわらかそうで、喉元もすっきりしている。

「そうだよ」

表情ひとつ変えずに頷くと、あっつー、とウィンドブレーカーを脱ぎながら歩いてきた。よかった、違うのか。と自己完結。

「あんた誰なの?」

あたしが尋ねると、きょとんとしてやまびこのように言った。

「おねーさんは、誰なの?」

「あたしのこと、わかんない?」

「そう言われてもねぇ」

よく考えてみれば、自分が誰なのかなんてわかんなかった。あたしが生んだものはいつしかあたしよりも大きくなり、逆らうようになったそいつは、足並みをそろえろと言わんばかりにあたしを乱れ飛ぶフラッシュのなかに引きずり出した。閃光にふちどられたあたしはそのとおりの形に変わりたくなくて、あたしになったこともない人たちがひとつの形容詞を当てはめたがることに抗った。だけど思えば、あれはいったい全人口の何割だったんだろう。

んー、と言いながら、その子はまじまじとあたしを見つめる。会ったことないと思うけどな、と、ケタケタ笑った。

「でもおねーさんのローライト、見たことあるよ」

長さが違うけどね。そう言って頬をゆるめた顔が見えなくなって、ふわりと包まれる。繭のなかにいるようなまぶたの重みで、身体が端からほつれていく。

ウィンドブレーカーの裏側は、ほんもののレモンの皮の香り。

「もーやだ、泣いていい?」

しじまに落ちた声。フードで覆われたあたしの頭が、やわらかに胸へ押しつけられる。

「……ねぇ。あんた、誰なの?」

声に少しだけ、嗚咽が混じる。最近、どうも身体が言うことを聞いてくんない。涙なんて、流さないと思っていた。叫びが喉につっかえる。

いま。雲の切れ間から、にじみ出てくる。星が発するのと同じくらいしょぼいけれど、たしかに。

「風見純」

かざみ、すなお。

「おねーさんの夜を、安らげる人」

心臓の、おと。

©︎Nanako Otake / Studio AOIKARA